- 岡山労働局 >

- ニュース&トピックス >

- 労働基準監督署のコーナー >

- 【新見労働基準監督署からのお知らせ】 備北地区行動災害ゼロ運動を実施します

【新見労働基準監督署からのお知らせ】 備北地区行動災害ゼロ運動を実施します

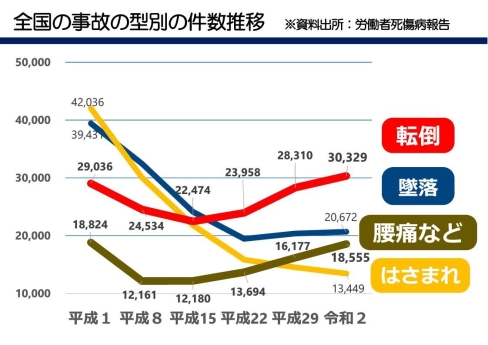

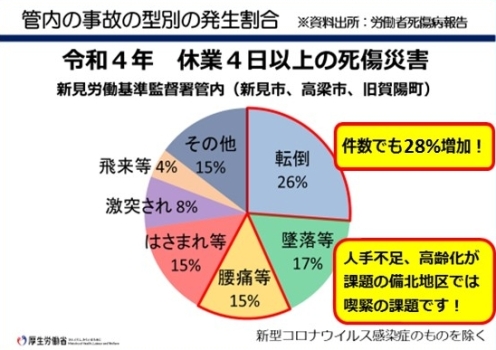

休業4日以上の労働災害による死傷者数が増加傾向にありますが、事故の型別でみると、「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害(以下「行動災害」)が増加しており、中には職場復帰までに数か月を要する災害も発生しています。

|

|

| 行動災害が全国的に増加中 | 新見署管内でも全災害の約4割 |

|

|

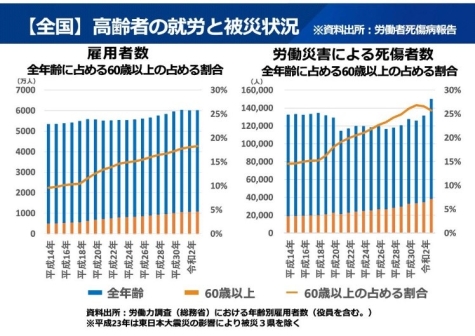

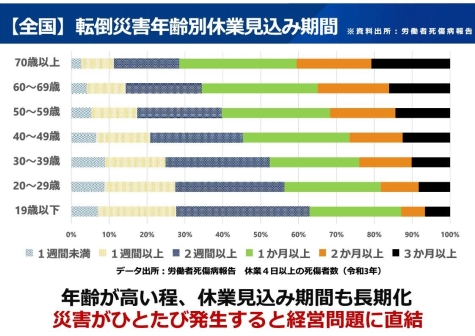

| 高齢者の死傷者数増加傾向 | 年齢が高い程、休業も長期化 |

ひとたび休業災害が発生すると、被災労働者とそのご家族のみならず、職場のまわりの人達にも負担がかかってきます。

負担増加がまた新たな災害を発生させる恐れもあり、経営問題にも直結してきます。

とりわけ、人手不足、高齢化が課題である備北地地区では、行動災害を予防するための取組の強化が喫緊の課題となっています。

行動災害の増加は、新見労働基準監督署の管内のみならず、全国的な傾向となっており、厚生労働省において、「スベッチャダメよ!転倒予防 ムチャしちゃダメよ!腰痛予防」キャンペーンを実施しており、下記ホームページにおいて啓発動画等を公開しております。

また、事業者だけでなく、取引先、顧客、地域が一丸となり、災害防止に取り組む「SAFEコンソーシアム」が令和4年6月20日に設立されています。

◎厚⽣労働省HP 「転倒予防・腰痛予防の取組」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html

◎厚⽣労働省HP 「SAFEコンソーシアムポータルサイト」

https://safeconsortium.mhlw.go.jp

また、上記のグラフが示すように、全労働災害にしめる高年齢労働者の割合は年々高くなっており、休業期間も年齢が高くなるほど長くなる傾向があります。

災害を防止する為には、高年齢労働者の特性を理解した上で、高年齢労働者に配慮した対策も重要です。

エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)を参考に、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりをお願いします。

対策を進めることにより、年齢を問わず、全労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりにもつながります。

◎厚⽣労働省HP 「高年齢労働者の安全衛生対策について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

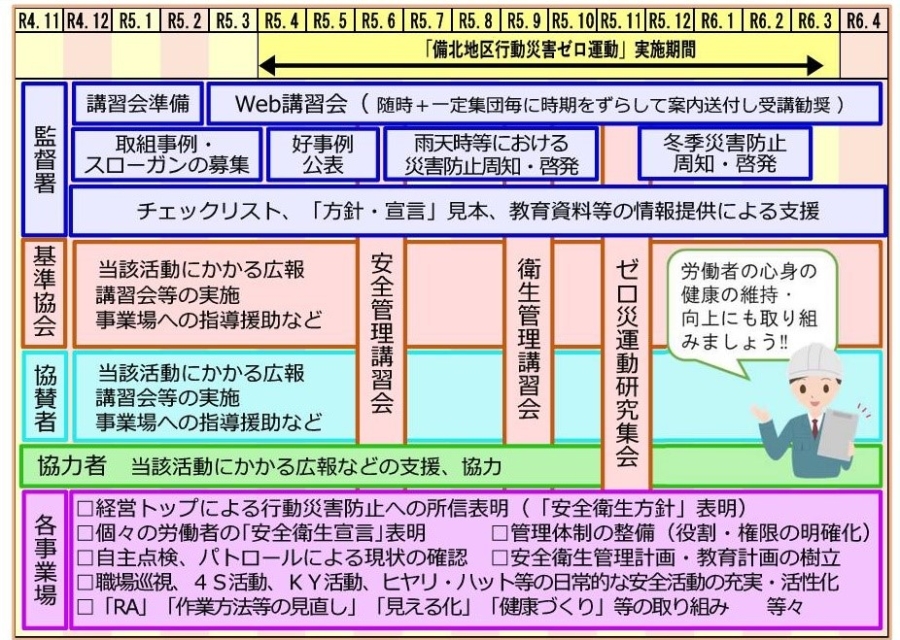

新見労働基準監督署では、岡山県労働基準協会新見支部との共催、管内各災防団体の協賛、管内の商工会議所、商工会の協力のもと、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間、「備北地区行動災害ゼロ運動」を実施します。

この運動は、備北地区でも増加傾向にある行動災害の撲滅に向けた活動を通し、誰もが安心して安全で健康に働くことができる社会、労働災害のない社会を実現するために実施するものです。

備北地区は人手不足が喫緊の課題ですが、人手不足の職場は焦りや急ぎから行動災害発生のリスクが高まります。行動災害が発生し、被災労働者が長期休業することにより、さらに人手不足となり、ますます災害発生のリスクが高まりますし、職場環境、人間関係の悪化も懸念されます。

また、行動災害は、加齢による筋力低下や認知機能の低下、あるいは注意力の欠如等、個々の労働者の心身の状況が大きく影響しており、労働者ひとり一人が事業場における取組や地域における取組なども活用しながら、心身の健康の維持・向上に努めていくことも大変重要となります。

運動期間中、新見労働基準監督署では、行動災害防止を目的としたWeb講習会の開催や、皆様の取り組みにお役に立てるような情報の発信などを行ってまいりますので、皆様の事業場においても、この機会に、労使一体となって行動災害対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

実施期間 : 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

スローガン : 目指そう 働きたい地域 ナンバー1!

みんなで取り組む 安心・安全な職場づくり

備北地区を、老若男女誰もが安心・安全に働くことができる地域に。

労働災害の中でも近年増加傾向にある行動災害を減らす運動を通して、

働きたい地域 ナンバー1を目指しましょう!

未来ある備北地区を次の世代に引き継ぎましょう!

| 運動実施要綱 (PDF:200 KB) |

運動の概要 (PDF:1.27 MB) |

リーフレット (PDF:640 KB) |

|

|

|

| ポスター① (PDF:164 KB) |

ポスター② (PDF:140 KB) |

ポスター③ (PDF:140 KB) |

|

|

|

新見労働基準監督署では、事業主、安全衛生担当者、働く方々がいつでもご都合がいい時にご覧いただけるように、行動災害予防に向けた説明動画を作成しました。

行動災害はどうやって発生するのか、予防するためには何をすればいいのか、等について説明しています。

また、管内の事業場の行動災害予防に向けた取り組みについてもご紹介しています。

是非一度ご覧いただき、職場における行動災害を予防するための取組の強化をお願いします。

※ 取り組みの参考情報等については随時更新します。

☑ 経営トップによる行動災害防止への所信表明(「安全衛生方針」の表明)、

個々の労働者の「安全衛生宣言」表明

「安経営TOPによる「安全衛生方針」を表明しましょう」(別ページ)へ

☑ 安全衛生管理体制の整備・確立(役割・権限の明確化)

「安全衛生管理体制を整備して、活性化を図りましょう」(別ページ)へ

☑ 安全衛生管理計画・安全衛生教育計画の作成とPDCA(計画・実行・評価・改善)

サイクルの実行

【参考様式(新見署版)】年間安全衛生管理計画(Excel:36.0 KB)

【参考】【新見署版】年間安全衛生管理計画の立て方(PDF:412 KB)

☑ チェックリスト、パトロールによる総点検(現状の確認)

【参考】ゼロ運動用チェックリスト(PDF:392 KB)

(分割版) 事業者用 ①管理体制(PDF:288 KB)

(分割版) 事業者用 ②転倒予防(PDF:292 KB)

(分割版) 事業者用 ③腰痛予防(PDF:280 KB)

(分割版) 労働者用 (PDF:40 KB)

☑リスクアセスメントによる労働環境、作業方法などの改善

☑ 職場巡視、4S活動、KY活動、ヒヤリ・ハット等の日常的な活動の充実・活性化

☑「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」及び「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく対策

ア 事業者による健康保持増進及び労働災害防止に積極的に取り組む旨の方針表明

イ 身体機能の低下等による労働災害の発生を考慮したリスクアセスメントの実施

ウ 高年齢労働者が安全に働き続けることができるよう、事業場の実情に応じた施設、設備、装置等の改善及び体力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮した、作業内容等の見直し

エ 労働安全衛生法に基づく雇入時及び定期健康診断の確実な実施及び健診結果を活用した労働者自身による健康状況の理解を促すための健康指導の実施

オ 心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施による労働者自身のストレスに対する気づきへの援助

カ ストレスチェックの集団分析を積極的に実施することによる職場環境の改善

キ 体力の状況を客観的に把握し、労働者自身による身体機能の維持向上を促すための体力チェックの活用

職場における心とからだの健康づくりのための手引き(厚生労働省HP)

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(通称THP指針)

(PDF:258KB)

高年齢労働者の安全衛生対策について(厚生労働省HP)

パンフレット「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

(PDF:1,783KB)

☑ 転倒災害防止対策

ア 作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消

イ 照度の確保、手すりや滑り止めの設置

ウ 危険マップの作成、危険箇所の表示等による危険の「見える化」の推進

エ 転倒災害防止のための安全衛生教育時における視聴覚教材の活用

オ 耐滑性や重量バランスに優れた、転倒防止に有効な靴の着用

☑ 「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛の予防対策の推進

ア リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施

イ 作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育(雇入れ時教育を含む。)の実施

ウ 介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施

エ 陸上貨物運送事業における自動化や省力化による人力への負担の軽減

職場における腰痛予防対策指針及び解説(PDF:1,283KB )

☑「安全点検の日」の設定

月に一度、安全点検の日を定めて、全員参加で職場の安全点検を実施しましょう。

パンフレット「安全点検の日」全産業版(PDF:72.0 KB)

パンフレット「安全点検の日」第3次産業版(PDF:72.0 KB)

等々

「備北地区行動災害ゼロ運動推進事業場宣言」は、備北地区における行動災害ゼロに向けた機運の醸成を図るため、新見労働基準監督署が独自に推進するものです。

備北地区行動災害ゼロ運動に賛同し、行動災害予防に取り組まれる事業場で、ご承諾いただけるものにつきましては、このページで事業場名等を公表しています。

行動災害予防対策を推進する事業場であることを宣言することで、行動災害ゼロに向けて積極的な取組を行う姿勢を事業場内外に示し、安全衛生管理水準の向上、安全衛生活動の活性化を図っていただくことを自的としています。

令和5年8月3日(木曜日)をもって受付を終了しました。

☑ 新見労働基準監督署管内の事業場であること。

☑ 備北地区行動災害ゼロ運動の主旨に賛同し、新見労働基準監督署が実施するWEB

講習会を受講後、新見労働基準監督署が推奨する行動災害予防対策(前述「行動災害予防に取り組みましょう」参照)を少なくとも3つ以上取り組んで

いただけること。

上記アンケートで新見労働基準監督署が推奨する行動災害予防対策を少なくとも3つ以上取り組む旨回答していただいた事業場で、ご承諾いただけるものにつきましては、このページで事業場名等の公表をしています。

なお、上記アンケートの設問8にて、事業場名等の公表への承諾・辞退等につき回答がない場合、公表を辞退されたものとしています。

備北地区行動災害ゼロ運動に賛同し、行動災害予防対策を推進されることを宣言し、行動災害予防に取り組まれている事業場のうち、公表にご承諾いただいた事業場リストです。

【 厚生労働省 】

■厚生労働省HP「転倒予防・腰痛予防の取組」

転倒予防・腰痛予防の取組について紹介しています。

「いきいき健康体操」、転倒災害を防止する「見える化」事例、啓発資料などを公開しています

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html

■厚生労働省HP「腰痛予防対策」

令和3年度作成腰痛予防対策動画、腰痛予防エクササイズなどを公開しています

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02_00005.html

■厚生労働省HP「高年齢労働者の安全衛生対策について」

エイジフレンドリーガイドラインなど高年齢労働者の安全衛生対策にかかる情報を公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

■厚生労働省 職場のあんぜんサイト「STOP! 転倒災害プロジェクト」

改善事例など、転倒災害の防止に関連する様々な情報を掲載しております。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

■厚生労働省 職場のあんぜんサイト「転倒・腰痛防止用視聴覚教材」

「飲食店、小売業向け教材」「社会福祉施設向け教材」が視聴できます。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/videokyozai.html

【 参 考 】

■独立行政法人 労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 HP

「【映像教材】滑りによる転倒災害を防止しましょう」

滑りによる転倒災害を防止するための映像教材が公開されています。

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2016_05.html

■中央労働災害防止協会HP

「転びの予防 体力チェック」

身体機能の意識と実際の差をレーダーチャートにて示し、自分の特性を意識して

転倒を防止する動画教材が紹介されています。

https://www.jisha.or.jp/order/korobi/

■中央労働災害防止協会HP

「高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策-先進企業の取組事例集-」

高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策について先進的な取組を行っている

10企業の事例が紹介されています。

https://www.jisha.or.jp/research/report/201703_01.html