- 東京ハローワーク >

- 各種情報 >

- 雇用保険について >

- 雇用保険関係のご案内 >

- 被保険者に関するQ&A

被保険者に関するQ&A

Q1 雇用保険における年齢の数え方は?

Q2 パートやアルバイトの雇用保険加入は?

Q3 トライアル雇用契約の場合の雇用保険の加入は?

Q4 出向社員の取扱いは?

Q5 雇用保険被保険者資格の取得の年月日は?

Q6 資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合

Q7 取得手続きにあたり、本人の被保険者番号が不明な場合は?

Q8 外国で勤務する者の被保険者資格は?

Q9 同居の親族について

Q10 雇用保険の加入状況について確認する方法は?

Q11 被保険者番号の照会について

Q12 雇用保険の手続き漏れがあった場合には?

Q13 雇用保険被保険者証とは?

Q14 離職証明書の提出は?

Q15 離職証明書には何か月分記載すればよいですか?

Q16 離職証明書を交付する際に必要な書類は何ですか?

Q17 研修・技能実習制度における外国人の研修生や技能実習生は被保険者となりますか?

Q18 資格外活動許可を受けて働いている外国人留学生は、雇用保険被保険者となりますか?

Q19 所定労働時間が週20時間未満となった場合

Q20 届出が済んだ後に内容に誤りがあることに気付いた場合、どのような手続きが必要でしょうか?

Q21 離職票の交通費の記載について

当社の従業員のうち、今年の10月12日の誕生日をもって65歳となる者がいます。この場合の届出や注意事項があれば教えてください。

A1 雇用保険における年齢の数え方については、その者の出生日に対応する日(誕生日)の前日において満年齢に達するものとして取り扱うこととしています。

今回のケースでは、誕生日の前日(=10月11日)をもって65歳に達したものとして取り扱うこととなります。

また、歳に達した日以降新たに雇用される者は、従来被保険者となりませんでしたが、平成29年1月1日以降、加入要件を満たしていれば被保険者となります(加入要件についてはQ2をご覧ください)。同一事業所に65歳に達する日以前から引き続き雇用されている場合は、65歳に達した後もそのまま被保険者(=高年齢被保険者)となりますので、特段、事務手続きを行う必要はありません。

当社では、正社員のみ雇用保険に加入していますが、パートやアルバイトについては加入する必要がないと考えており、本人も加入を希望しておりません。

パートやアルバイトであれば、加入しなくていいのでしょうか。

A2 雇用保険の加入要件は、次の要件をともに満たせば、「パート」や「アルバイト」という名称、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、被保険者として加入していただく必要があります。(暫定任意適用事業を除く)

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

(2) 31日以上の雇用見込みがあること。

当社では、ハローワークの紹介を受けて雇用した者について、トライアル雇用を実施することとしましたが、雇用保険の加入は必要でしょうか。

A3 31日以上の雇用見込みがある場合は加入が必要です。

雇用契約期間1か月の場合、暦の大の月については、契約更新条項の有無にかかわらず31日以上の雇用見込みがあるため、雇い入れ日から加入が必要ですが、暦の小の月は、31日以上の雇用の見込みがあれば加入が必要です。

※ トライアル雇用制度の概要については、管轄の公共職業安定所までお問い合わせください。

A社では、このたび社員を系列のB社に出向させることになりました。賃金は月給の4分の3をA社が負担し、残りの4分の1をB社が負担する予定です。

このような場合、社員はどちらの被保険者となるのでしょうか。

A4 労働者が出向して、2以上の事業主と雇用関係ができたようなときは、その労働者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係のみ被保険者として取り扱うこととしています。

したがって、今回のケースは、賃金の4分の3を負担するA社が主たる事業主となりますので、引き続きA社の被保険者として取り扱うこととなります。ただし、この被保険者が離職した場合には、被保険者となっているA社での賃金のみが、離職票の賃金に記載されることとなります(B社の賃金は記載されません。)のでご注意ください。

【 参考 】 出向に関する雇用保険の取扱いについて

出向の形態に合わせて、以下の2種類に分類しています。

● 移籍出向

出向元事業主との雇用関係を終了させて勤務する場合で、出向元の事業主を離職し、出向先の事業主に新たに雇用されたものとして取り扱います。

● 在籍出向

出向元の事業主との雇用関係を継続させたまま出向先で勤務する場合で、出向元と出向先の両事業所との間に雇用関係が生じることとなります。

雇用保険では、そのうち主たる雇用関係、すなわちその者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となりますのでご注意ください。

したがって、出向元で賃金が支払われる場合は原則として出向元の事業主の雇用関係について、出向先で賃金が支払われる場合は原則として出向先の事業主との雇用関係について、それぞれ被保険者資格を有することとなります。

当社では、4月1日付けで2名採用したのですが、今年は4月1日が日曜日であったため、実際に出勤したのは4月2日となりました。

この場合の資格取得日について、どのような取扱いとなるか教えてください。

A5 この場合の資格取得日は、4月1日となります。

資格取得届の「(11)欄資格取得年月日」の欄には、事業主と本人との間で契約した在籍となる初日(試用期間、研修期間も含みます。)を記入していただくこととなります。特に、試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合には、間違いが大変起こりやすくなっていますので、十分注意してください。

雇用保険被保険者資格取得届を提出したところ、前職の離職年月日が資格取得年月日よりも後だということが判明しました。どうしたらよいでしょうか?

A6 雇用保険は二以上の事業所で加入することはできませんので、原則として、前職の事業所の離職年月日を基準に、貴社の資格取得年月日を変更することになります。あくまで、雇用保険上のみの取扱いになりますので、ご理解ください。

従業員の雇用保険の加入にあたり、本人に雇用保険被保険者証の提出を求めたところ、被保険者証がなく、雇用保険に入っていたかどうかも分かりません。この場合、取得届の被保険者番号は空欄で提出すればよいですか?

A7 ご本人様の氏名と生年月日、前職の会社名などから、雇用保険被保険者番号の有無をハローワークで確認することができます。雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に前職の会社名(前職が派遣の場合は、派遣元会社名)をご記入の上、ご提出ください。

当社では、このたび、アメリカのサンフランシスコに支店を開設することとなりました。当面、本社から3名を赴任させ、現地で1名を採用する予定です。

海外の事業所に勤務する者の被保険者資格について、どのような取扱いとなるか教えてください。

A8 適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により外国で勤務するような場合であっても、日本国内の適用事業との雇用関係が存続している限り、引き続き被保険者として取り扱うこととなります。

したがって、今回の場合には、本社から赴任する3名については、引き続き被保険者として取り扱います。ただし、現地採用の1名については被保険者となりませんのでご注意ください。

個人事業主として初めて雇用した従業員が同居の親族です。現在、同居の親族しかおりません。雇用保険の手続きを行う必要がありますか?

A9 就労実態・労務管理が他の労働者と同様であることが明確である場合に加入が認められ、手続きが必要になることがありますが、現状、比較する他の労働者がいらっしゃらないため、手続きを行うことができません。

雇い入れている労働者について、雇用保険被保険者資格取得届の手続き漏れがないか電話で教えてくれませんか?

A10 個人情報保護の関係で、電話による問い合わせに対してお答えすることができません。

雇用保険適用事業所台帳や労働保険の年度更新をした際の事業主控等を持参の上、雇用保険適用事業所情報提供請求書(様式はこちら)に必要事項を記入し、所在地管轄ハローワークにご提出ください。また、社会保険労務士等を代理人として依頼することも可能です。なお、ご提出される方の身分証のご提示が必要となりますので、ご注意ください。(詳細はこちら)

「事業所別被保険者台帳」という請求のあった事業所に適用されている被保険者の氏名や資格取得年月日が記載された台帳を書面又はUSBにて提供いたします。USBにて交付を希望される場合は、こちらをご覧下さい。

なお、事業所別被保険者台帳の提供については、依頼をいただいた後、一定の時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

労働者本人ですが、自分の雇用保険の被保険者番号がわかりません。電話で教えてもらえますか?

A11 個人情報保護の関係で、電話による問い合わせに対してお答えすることができません。ご本人確認ができる書類(運転免許証、住民票、パスポート、国民健康保険証等のいずれか)をご持参の上、お近くのハローワークへお越しください。なお、ハローワークの出先機関(ワークプラザ等)では照会できませんのでご注意ください。

雇い入れている労働者について、雇用保険の手続き漏れがあった場合、遡って被保険者資格取得届の手続きを行うことができますか。

A12 事業主は、新たに従業員を雇用したときは、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出していただくことになっています。

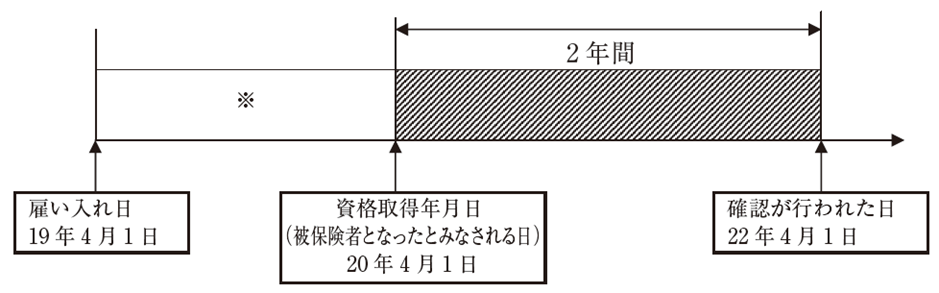

この手続きが何らかの理由で漏れていた場合には、過去に遡って確認を行うことになりますが、被保険者となった日が、被保険者であったことの確認が行われた日から2年より前であった場合には、その確認が行われた日の2年前の日とみなすこととしています。(雇用保険法第14条)

例えば、平成19年4月1日に雇い入れた者について、資格取得届の提出が漏れていたことがわかり、被保険者となったことの確認が、平成22年4月1日になって行われた場合は、その2年前の日、すなわち平成20年4月1日に被保険者となったものとみなします。

※ 2年を超える雇用保険の遡及適用について

事業主から雇用保険被保険者資格取得届を提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、上記の図のとおり、被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能となっております。

平成22年10月1日以降は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが賃金台帳や給与明細書等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となりましたので、対象の方がいらっしゃるような場合につきましては、管轄の公共職業安定所にご相談ください。

従業員から、前の会社で交付を受けた被保険者証を持っていると聞きましたが、現在の会社でも被保険者証を交付しています。注意事項があれば教えてください。

A13 雇用保険被保険者証は、被保険者であった期間の通算や、被保険者種類の決定など、適正な失業等給付を行うためのもので、被保険者ごとに固有の番号が付与されていますので、本人が他の事業所へ転職した場合でも同じ番号を使用します。

このため、事業主の皆様におかれましては、労働者を雇用したときは、前職歴に注意して、被保険者証の有無の確認を行っていただきますようお願いします。

具体的な今回のケースは、前の会社で交付を受けた被保険者番号と、現在の会社で交付した被保険者番号とを確認して、違う番号であれば、本人の不利益となる場合があることから、速やかに被保険者番号の統合をしていただく必要があります。

万一、本人が被保険者証を紛失したときは、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して再交付手続きを行うこともできます。

雇用保険被保険者証や被保険者番号について、不明な点等あれば、お気軽に管轄の公共職業安定所までお問い合わせください。

当社で勤務していた従業員が2か月で退職してしまいましたが、雇用保険を受給する資格がないと思われるため、離職証明書を提出する必要があるのでしょうか。

A14 原則として、提出していただく必要があります。

平成19年の雇用保険法改正により、雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なることとなり、また、この離職理由については、直近の離職理由を判定する取扱いとなったため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。

また、明らかに受給資格がないと思われる離職票であっても、他の離職票をまとめることにより受給資格を得られることがあるので、原則として、離職証明書の提出が必要です。

なお、離職者が雇用保険の受給資格の決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合には、公共職業安定所から事業主に対して、離職証明書の提出を求めることがありますのでご注意ください。

A15 原則として離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間(※)が必要となります。12か月以上となるよう記載をお願いします。(65歳以上で退職される高年齢被保険者の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間が必要となります)

ご不明な点がございましたら所在地管轄のハローワークにお尋ねください。

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。11日に満たない月がある場合は、その月数分さらに遡って記載する必要があります。1枚に書ききれない場合は、もう1組離職証明書をご用意いただき、続紙として作成してください。

また、離職日が令和2年8月1日以降であって、⑨欄の日数が11日以上ある月が12か月以上ない場合及び完全月で⑪欄の日数が11日以上ある月が6か月以上ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。完全月で⑨欄及び⑪欄の日数が10日以下の月については、⑬欄に賃金の支払の基礎となった時間数を記入してください。

A16 雇用保険被保険者資格喪失届と確認資料として以下の関係書類のご提示をお願いいたします。

●賃金台帳と出勤簿(タイムカード)

離職票に記載した期間分をご用意ください。記載の必要な期間についてはQ15をご覧ください。

●離職理由の確認できるもの

自己都合の場合には退職願(届)、事業縮小や事業所閉鎖に伴う解雇の場合には解雇通知書、定年退職や定年退職後の再雇用満了日での退職の場合には就業規則等、有期契約で契約期間満了による退職の場合には契約書など、離職理由を確認できる書類のご提示をお願いします。

A17 研修生については、研修先の企業との間に雇用関係がないので、被保険者となりませんが、技能実習生については、実習先の企業との間に雇用関係が生じるため、被保険者となります。

A18 「昼間学生」に該当する留学生は原則、被保険者となりません(ただし、下図いずれかの要件を満たすことによって被保険者となる場合があります)。

「昼間学生」とは、学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の生徒又は生徒を指しますが、夜間学部等へ通う学生は、「昼間学生」ではないため(1)週所定労働時間が20時間以上かつ(2)31日以上の雇用見込を満たしている場合は、被保険者に該当します。

※学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項に該当する学校か不明な場合は、学校にお問い合わせください。

従業員の1週間の所定労働時間が変更となり、被保険者として取り扱われない20時間未満となった場合、どのような手続きが必要ですか。

A19 1週間の所定労働時間が20 時間未満となったときは、喪失原因2での資格喪失となります(当該被保険者から雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない旨の申し出がない限りは、離職証明書の作成・提出をお願いします)。

なお、所定労働時間の変更が臨時的・一時的(概ね6か月以内、育児または介護のために時間を短縮し、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、その子が小学校就学の始期に達するまでまたは介護の必要がなくなるときまで)である場合には資格喪失の手続きは必要ありません。

A20 ハローワークでお渡ししている「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」に必要事項を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた通知書等を添えて、事業所を管轄するハローワークに提出してください。

1月1日から6月30日までの6ヶ月分の定期代27,220円を支給した従業員が4月末で退職することになったので払い戻しを行った結果、手数料210円が引かれ、5,180円が鉄道会社から戻ってきました。この場合、離職証明書への交通費の記載はどのようにするべきでしょうか。

A21 27,220(6ヶ月定期代)-5,180(払戻額)-210(手数料)=21,830円を実際に定期を使用した4ヶ月で割った額(21,830÷4=5,475.5円)を、それぞれの月に記載します。

実際には1月から3月に5,457円を4月に5,459円を記載します。