- 東京ハローワーク >

- 各種情報 >

- 雇用保険について >

- 雇用保険関係のご案内 >

- 求職者給付に関するQ&A

求職者給付に関するQ&A

Q2 被保険者期間の条件を満たしても求職者給付を受けられない場合がありますか?

Q3 求職者給付の申込はどこで行うのですか?

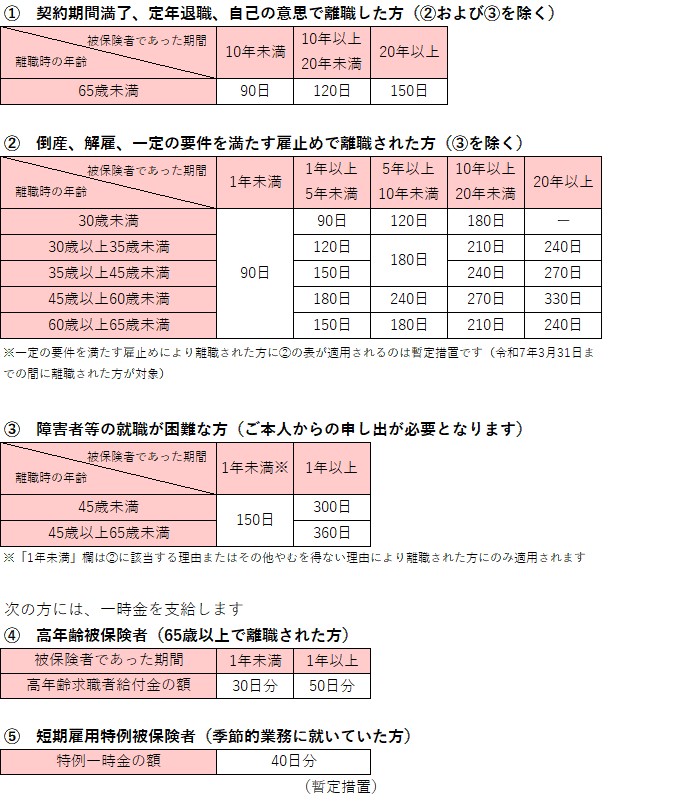

Q4 給付はいつまで、何日くらいもらえますか?

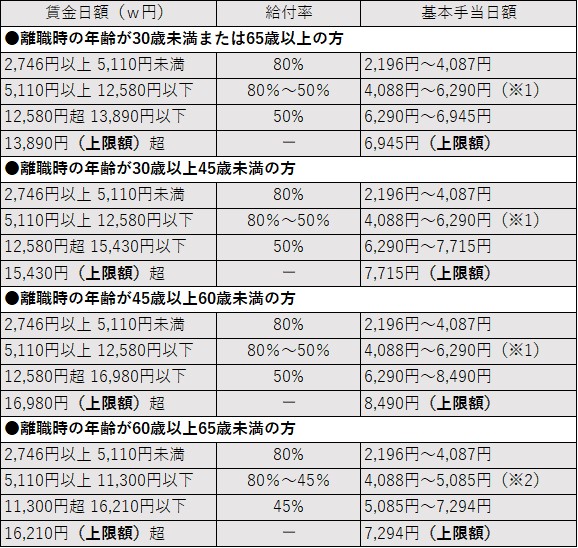

Q5 給付される金額はどのように計算され、いくらになりますか?

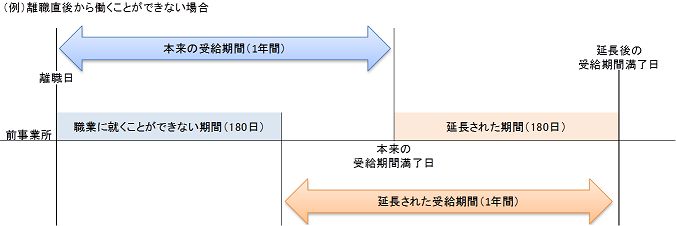

Q6 病気のためにすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?

Q7 年金との併給はできますか?

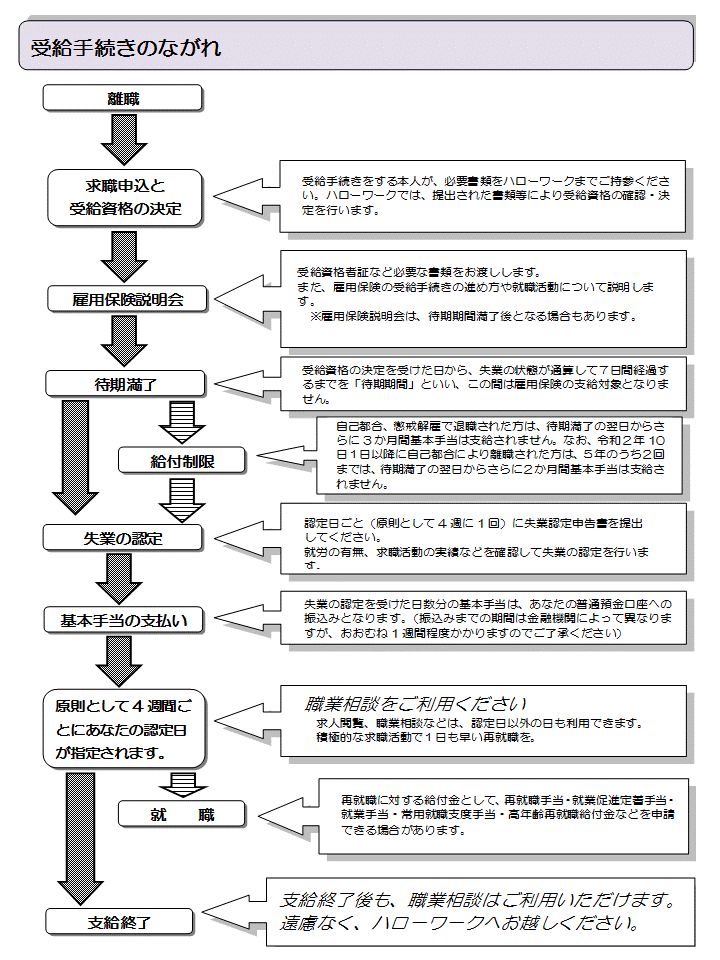

Q8 申込後の手続きの流れを教えてください

Q9 求職申込に必要な書類は?

Q10 求職活動実績が必要といわれましたが、どのような活動が実績として認められますか?

Q11 認定日にハローワークへ行くことができません。どうしたらよいでしょうか?

Q12 基本手当の受給中に仕事をした場合はどうしたらよいでしょうか?

Q13 基本手当の受給中に再就職が決まった場合はどうしたらよいでしょうか?

A1 原則として、離職の日以前2年間に12か月以上「被保険者期間」が必要です。

高年齢求職者給付金、特例一時金は、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間が必要です。

※ 「被保険者期間」とは…

雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

また、1か月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1か月とは計算されません。(短期雇用特例被保険者に対する求職者給付を除きます)

A2 条件を満たしても求職者給付を受けられない場合があります。

よって、次のような方は、原則として求職者給付の支給を受けられません。

(1)家事に専念する方

(2)昼間学生等学業に専念する方

(3)家業に従事し、職業に就くことができない方

(4)自営を開始、又は自営準備に専念する方

(5)次の就職が決まっている方

(6)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方

(7)自分の名義で事業を営んでいる方

(8)会社の役員等に就任している方

(9)就職・就労中の方(試用期間を含む)

(10)パート・アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間未満の場合、申告が必要になりますが、 失業している日について、支給を受けられる場合があります。)

(11)同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一の事業所に就職予定の方

(12)病気・けが等によりすぐに働くことができない方(Q6もご確認ください。)

※詳細については、お住まいの住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

A3 原則として、お住まいの住居所を管轄するハローワークで手続きを行います。

新宿・池袋・青梅・町田については庁舎が分かれておりますので、ご注意ください。

A4 離職の日の翌日から1年間を「受給期間」といい、受給期間中に失業している期間について「所定給付日数」の給付を受けることができます。

※算定基礎期間とは…

雇用保険の被保険者であった期間であって、下記の期間を除きます。

(1)雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年間を超える場合は、それ以前の期間

(2)失業等給付の給付を受けたことがある場合は、受給資格決定に係る離職の日以前の期間

(3)雇用継続交流採用職員であった期間

(4)育児休業給付金の支給を受けた期間

A5 失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といい、基本手当の日額は、原則として、離職直前6か月に支払われた賃金の合計金額を180日で割った金額(賃金日額といいます。)のおよそ80%~45%になります。

※1 y=0.8w-0.3{(w-5,340)/7,800}w

※2 y=0.8w-0.35{(w-5,340)/6,460}w,y=0.05w+4,720 のいずれか低い方の額

※基本手当の日額は、「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定されます。

A6 離職日の翌日から原則として、1年間である受給期間内に働くことができない状態が30日以上続いた場合は、「受給期間延長」の手続きを行うことで、働くことができない日数を受給期間に加算することができます。

受給期間の延長ができる理由

(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)

(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)

(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行

(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)

受給期間延長手続きを行う時期

離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請

※申請期間については、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)です。

ただし、受給期間延長の申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、30日以上職業に就くことができなくなった場合には、できるだけ早期に延長の申請をお願いします。

♦受給期間の延長理由が(6)の方

離職の日の翌日から2か月以内

※在職中に受給期間延長の申請手続きはできません。

受給期間延長の手続きに必要な書類等

(ハローワークで交付。郵送により送付することも可能です。)

2.離職票―2

(離職票―1は受給期間延長の手続きには不要ですので、提出しないでください)

3.雇用保険受給資格者証

4.延長理由を証明する書類

※2については、求職者給付の申込前、3については、求職者給付の申込後に受給期間延長手続きを行う場合に必要になります。

受給期間延長申請書等の提出方法

本人来所、郵送、代理(委任状が必要となります)

♦延長理由が(6)の方

原則として本人来所

延長できる期間

本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年

♦延長理由が(6)の方

本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年

受給期間延長申請書の提出先

A7 65歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金と雇用保険の基本手当は同時に受けられません。

詳細は、お近くの日本年金機構の各年金事務所へご確認ください。

A8 下図のとおり、求職の申込後は、「職業講習会」、「雇用保険説明会」、「失業認定日」等ハローワークに来所し、手続きが必要となります。

A9 受給手続きに必要な書類は以下のとおりとなります。

(氏名や口座番号などを記入してください。ただし、マイナンバーはハローワークに来所してから、窓口でご本人様が 記載してください。)

(2)離職票-2

(3)マイナンバー確認資料・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等

(4)身元確認資料(本人確認・住居所確認資料)

・運転免許証、マイナンバーカード等官公署が発行した写真付き身分証明書

これらがない場合は、下記のうち異なる2種類の証明書等をお持ちください。

・旅券(パスポート)

・住民票記載事項証明書

・国民健康保険被保険者証

(5)写真2枚 縦3センチ×横2.4センチ

(6)本人名義の通帳又はキャッシュカード

(普通預金口座に限ります。また、一部指定できない金融機関があります。)

(7)船員であった方は船員保険失業保険証又は船員手帳

A10 失業の認定における求職活動の実績となるものは以下の活動です。

(2)ハローワークへの求職申込、ハローワークが実施する職業相談、職業紹介等

(3)許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体)が実施する職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公共団体、求人情報提供会社、新聞社)が実施する職業相談、個別相談ができる企業説明会等

(5)再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験受験

以下の場合は求職活動実績になりません

(1)単なるハローワーク、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧

(2)単なる知人への紹介依頼

(3)インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録

A11 手続きを行っているハローワークへ原則事前に連絡をし、職員の指示を受けてください。

ただし、事前に申し出ることで認定日の変更が認められる場合があります。

◆認定日の変更ができる理由

(1)就職したとき(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものを含む)

(2)就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき

(3)本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にある又は死亡したとき

◆提出する書類等

認定日の変更を行う場合は、上記の事実が確認できる書類(採用証明書、面接証明書、医師の診断書等)が後日必要になります。

A12 パート、アルバイト、研修等の名称、及び収入の有無を問わず、認定日に申告をしてください。

1日の労働時間が4時間以上の場合は、「就労・就職」となります。

♦「内職・手伝い」と判断された場合

収入があった直後の認定日に収入額の申告をしてください。

また、収入の額によって働いた日数分の基本手当が減額されることがあります。

♦「就労・就職」と判断された場合

基本手当の支給はありません。

なお、パート、アルバイト等の名称であったとしても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」と取り扱うこととなります。

A13 採用日が決まったら、採用前にハローワークに連絡のうえ、原則として就職日前日に来所し、就職日前日までの認定を受けてください。(給付制限期間中に採用される場合は、就職日前日でなくてもかまいません。)

就職促進給付についてはこちらをご覧ください。