- 長野労働局 >

- 各種法令・制度・手続き >

- 機会均等・両立支援・パート・有期雇用労働関係 >

- パワーハラスメントの解決方法と防止対策

パワーハラスメントの解決方法と防止対策

|

|

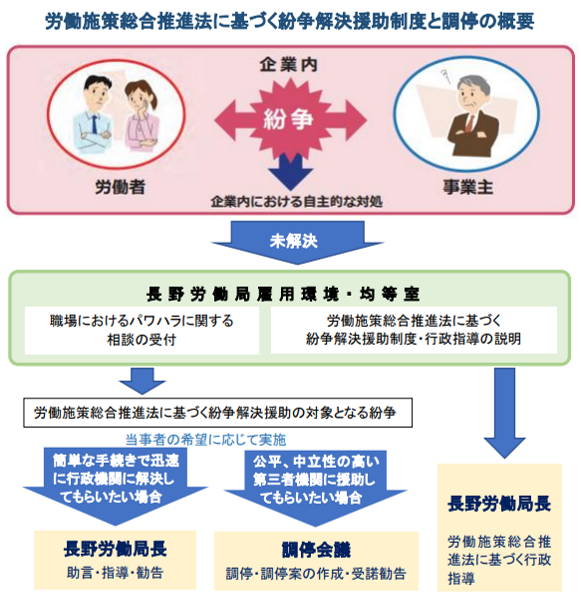

労働施策総合推進法に基づく職場における「パワーハラスメント(パワハラ)」の解決制度のご案内

|

印刷用PDFはこちら |

労働者と事業主の間で、職場におけるパワハラに関するトラブルが生じた場合、労働者・事業主の一方又は双方からの申出があれば、早期解決のため援助を行っています。

① 労働局長による紛争解決の援助

労働局が、労働者と事業主との間のトラブルについて、法に忠実かつ客観的な立場から、当事者双方の意見を聴取します。

当事者双方の意見を尊重しつつ、法律の趣旨に沿って問題解決のため、労働者と事業主の話し合いや歩み寄りを促すことで解決を図る制度です。

② 調停会議による調停

弁護士や大学教授などの労働問題の専門家である調停委員が、労働者と事業主との間のトラブルについて、当事者双方から事情を聴取します。調停委員が、トラブル解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することで解決を図る制度です。

| ※ |

|

解決制度に関する留意事項

| ● | 上記①・②のいずれも、パワハラの有無について調査し判断するものではありません。 | |||||||||||||||||

| ● | 上記①及び②の制度は、労働者と事業主の間で主張が一致せず、対立している状態(単に不満に思っているだけではなく、他の当事者に対し意見を主張し、他の当事者がその意見に同意せず、意見が対立している状態)である場合に、利用できる制度です。 | |||||||||||||||||

| 利用にあたっては主張事項を相手方に請求することが必要です。 | ||||||||||||||||||

| ● | 上記①及び②の制度の特徴 | |||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| ● | 労働局長による行政指導も行っています。 | |||||||||||||||||

| 労働局長が、事業主に対し、ヒアリングや書面提出による調査を実施することにより、法に基づくパワハラ防止対策やパワハラへの相談対応が適正に行われているか確認します。 法違反が確認できた場合は、行政指導を実施し、事業主に当該法違反の是正を求めるものです。 労働者においては、事業主が法違反を是正することによって、職場の問題が解決される場合があります。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

労働施策総合推進法が定める職場における「パワーハラスメント(パワハラ)防止対策」の内容

|

印刷用PDFはこちら |

1 パワハラの定義

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの であり、

①から③までの3つの要素を全て満たすもの をいう。

| ※ |

|

2 職場におけるパワハラ防止のために事業主がしなければならないこと(法第30条の2 第1項、令和2年厚生労働省告示第5号)

| (1) | 相談窓口に相談がない段階においても実施しておくことが必要な事項 | |

| ① | パワハラの内容 及びパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化 し、労働者への周知 を行うこと | |

| ② | パワハラの行為者について、厳正に対処する旨の方針と対処内容を文書に規定し、労働者への周知を行うこと | |

| ③ | 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する こと | |

| ④ | 相談窓口担当者が内容や状況に適切に対応できるようにする こと | |

| ⑤ | 相談者・行為者等のプライバシー保護 ための措置を講じ、労働者に周知すること | |

| ⑥ | 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、労働局の援助制度や調停を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知すること | |

| (2) | 相談窓口に相談があった場合に、実施しなければならない事項 | |

| ① | パワハラが現実に生じている場合のみならず、発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか微妙な場合にも、広く相談に対応すること。 | |

| ② | 事実関係を迅速かつ正確に確認すること | |

| ③ | 事実関係の確認ができた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと | |

| ④ | 事実関係の確認ができた場合は、行為者に対する措置を適正に行うこと | |

| ⑤ | 事実が確認できなかった場合を含め、改めてパワハラ防止方針を周知する等、再発防止に向けた措置を講ずること | |

3 禁止事項(法第30条の2 第2項、法第30条の5 第2項、法第30条の6 第2項)

事業主は、労働者がパワハラの相談を行った こと、又は相談対応に協力し事実を述べたこと、労働局の援助制度や調停を利用 したことを理由として 、当該労働者に対し解雇その他不利益な取り扱いを行ってはならない 。4 事業主の努力事務事項(法第30条の3 第2項、第3項)

| ① | 雇用する労働者がパワハラに対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、事業主は研修の実施その他の必要な配慮をすること |

| ② | 事業主自らもパワハラに対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと |

5 労働者の努力義務事項(法第30条の3 第4項)

労働者は、パワハラに対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講じるパワハラ防止措置に協力すること6 事業主における望ましい取組(令和2年厚生労働省告示第5号)

| ① | セクハラ等他のハラスメントの相談窓口と一体的な相談窓口を設置し一元的に相談対応できる体制を整備すること |

| ② | コミュニケーションの活性化・円滑化のための研修や、適正な業務目標の設定等の職場環境改善のための取組を行うこと |

| ③ | パワハラ防止措置を講じる際に、労働者や労働組合の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなど、その運用状況の把握や見直し等に努めること |

| ④ | パワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、「自ら雇用する労働者以外の者」(ex.他社労働者、求職者、個人事業主、インターンシップを行っている者)に対する言動についても、同様の方針を併せて示し、相談があった場合は適切な対応を行うように努めること |

| ⑤ | 「他社労働者からのパワハラ」や「顧客からの著しい迷惑行為」に関して、相談対応体制を整備し、相談があった場合は、事実確認後、行為が認められた場合に被害者への配慮のための取組を行うことのほか、行為への対応マニュアル作成や研修等の取組を行うこと |

問い合わせ

職場におけるパワハラ防止対策に関するお問い合わせ先

長野労働局 雇用環境・均等室

- TEL

- 026-227-0125

- 住所

- 〒380-8572 長野市中御所1-22-1