- 愛媛労働局 >

- 各種法令・制度・手続き >

- 各種助成金制度 >

- 令和7年度 両立支援等助成金のご案内

令和7年度 両立支援等助成金のご案内

※各コース「支給要領」、「支給申請書様式」、「Q&A」等、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。(厚生労働省HPへリンク)

※申請の際には、書類の不備がないようチェックリストをご活用ください。(チェックリスト)

申請書類等に不備がある場合、不支給または不受理として返却させていただきます。

各コースについて

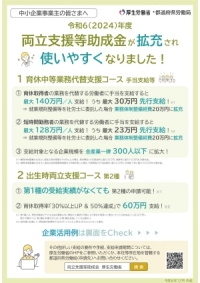

「出生時両立支援コース」

本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。

(1)第1種(支給対象労働者数を3人まで拡充)

(2)第2種(プラチナくるみん認定事業主の加算措置)

※第2種は1事業主1回限り

※第2種申請後の第1種の申請はできません。

※同一年度内に第1種、第2種の両方は申請できません。

・第2種拡充

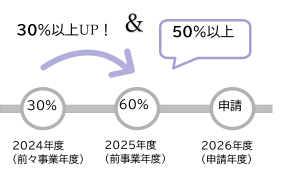

<第2種申請までのイメージ>

パターンA 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、

前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上

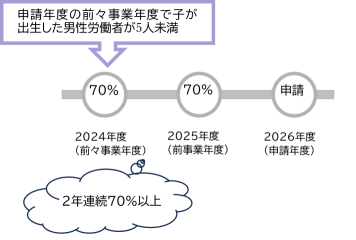

パターンB 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ

申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上

※雇用環境整備に使用できる様式例を掲載しています。助成金を申請する場合は、雇用環境の整備の措置を複数実施する必要があります。

①社内研修用資料・動画

②相談窓口設置のお知らせ[Word:909KB]

③自社の労働者の育休等取得事例の収集・提供例[Word:695KB]

④制度と育児休業取得促進に関する方針の周知例[Word:987KB]

⑤業務配分又は人員の配置に係る措置

・業務の配分(育休取得者・代替者)に関する参考[Word:22KB]

・人員の配置に関する参考例[PDF:239KB]

上記を参考に各企業の実態にあわせて作成してください。

Q&AのQ出5、Q出7(厚生労働省)

※業務見直しに関する規定については、就業規則、内規等において定めるか、出生時育児休業の「育休復帰支援プラン」に盛り込んで作成するかのいずれかの措置が必要です。

- 就業規則や内規において定める場合の例[Word:20KB]

- 育休復帰支援プランに盛り込む場合の例[Excel:17KB]

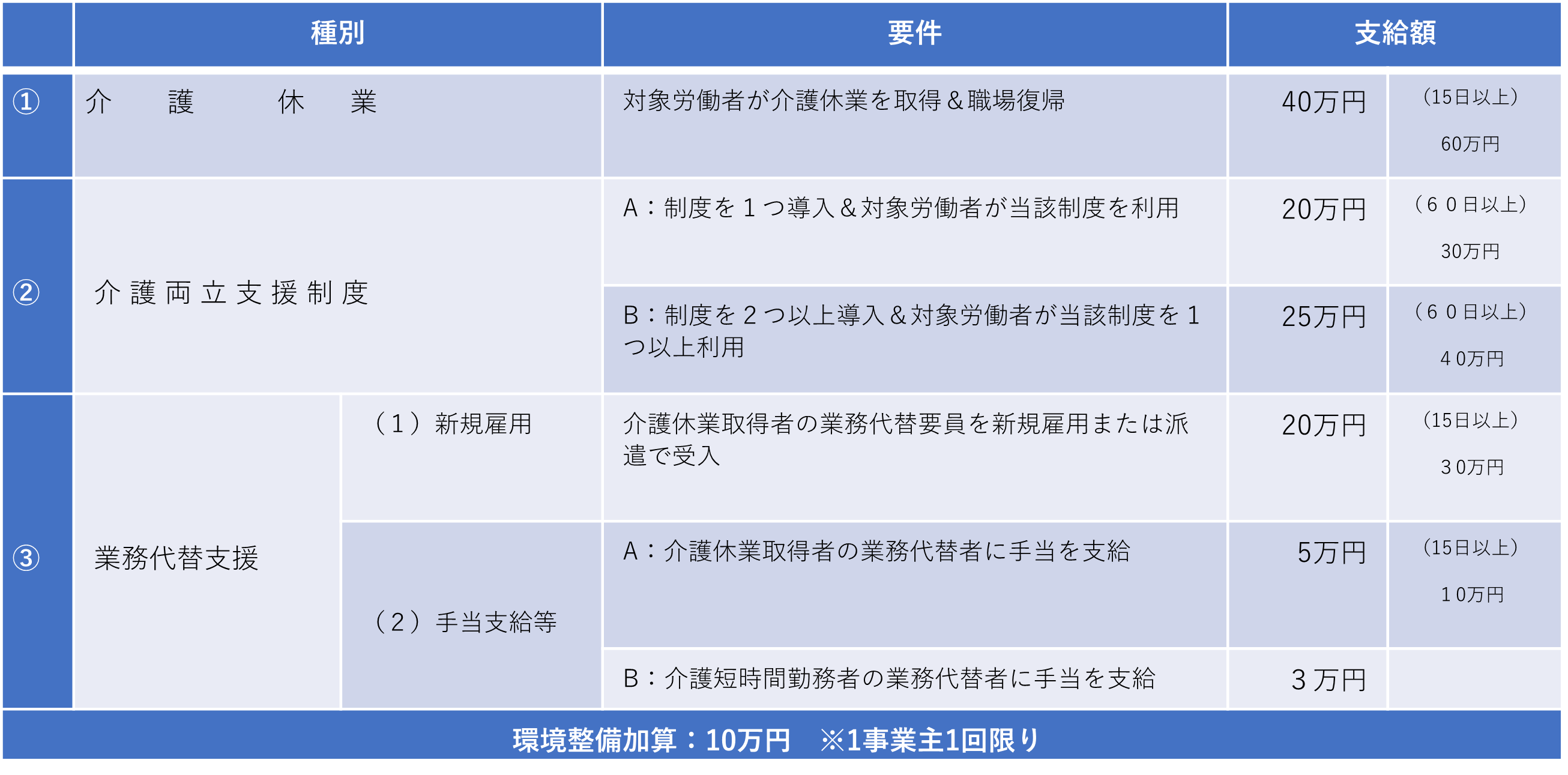

「介護離職防止支援コース」

本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

・利用日数によって支給額が異なります。

※環境整備加算の際に利用できる様式例を掲載しています。

「仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組」

① 雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施

⇒(研修資料の例)PowerPoint[324KB]

② 介護休業等に関する相談体制の整備

⇒(周知例)3ページ目

Word[118KB]

③ 介護休業等の取得・利用に関する事例の収集及び提供

⇒ Word【781KB】

④ 雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得・利用の促進に関する方針の周知

⇒ Word【60KB】

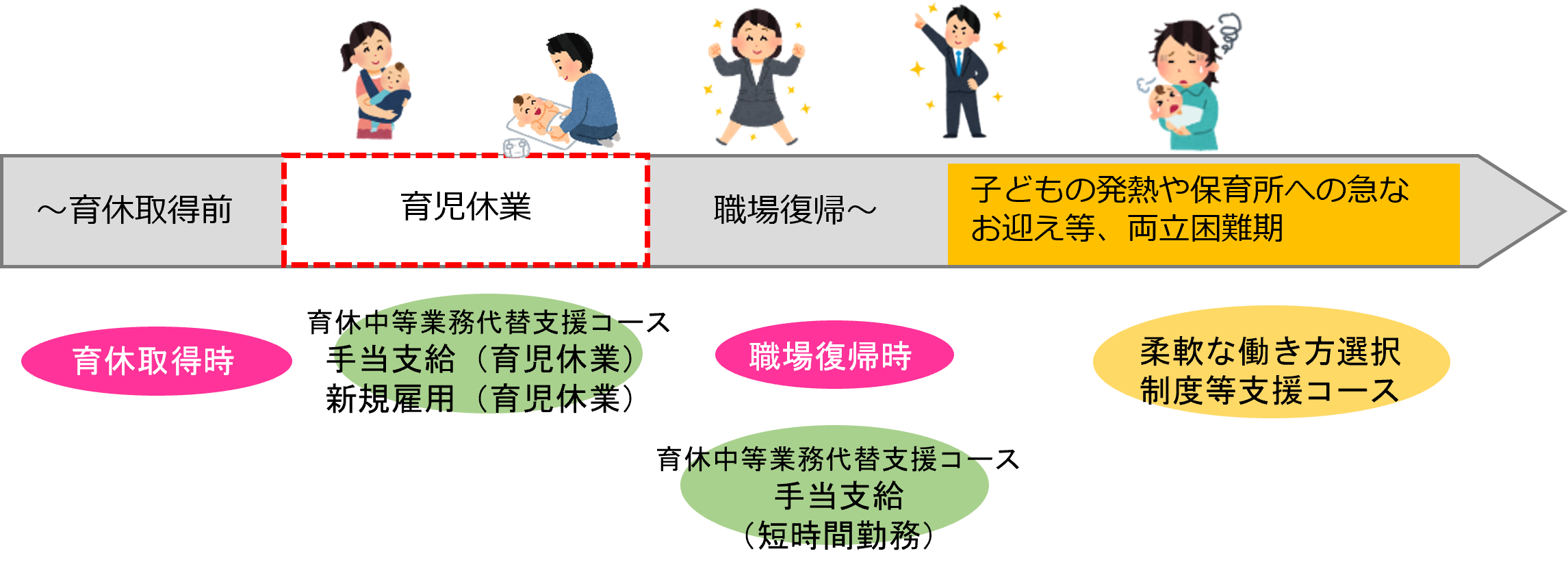

「育児休業等支援コース」

育児休業の円滑な取得、職場 復帰に資する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った中小事業主に対して支給します。

本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。

(1)育休取得時

(2)職場復帰時

(参考)厚生労働省では、「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを作成しています。12のモデルプランも用意しているので、自社の状況に応じた育休復帰支援プラン を策定してみましょう。

(厚生労働省HP「育休復帰支援プラン策定のご案内」)

<注意>助成金を申請する場合は、要件を満たした記載が必要です。

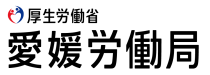

「育休中等業務代替支援コース」

育児休業や育児短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対して支給します。

本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

(1)(2)の申請については、

育休取得者の周囲の労働者がカバー

業務をそのまま割り振るのではなく、効率化等の見直しを図り手当を支給

(1)手当支給等(育児休業)※1

(2)手当支給等(短時間勤務)※1(助成金の対象となるのは、子が3歳に到達する日の属する月までです。)

(3)新規雇用(育児休業)※2

※1 手当支給等は、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員が育児休業取得者・短時間勤務制度

利用者の業務をカバーする場合です。

但し、業務を見直し、業務のカバーについては、業務をそのまま割り振るのではなく、効率化等の見

直しを図り、さらに手当を支給した場合です。

※2 新規雇用は、育児休業取得者の代替要員を新たな雇い入れ等により確保する場合です。

・申請期間、支給額は育休・産後休業開始日により異なります。

※申請期間については、それぞれの年度の支給要領をご確認ください。

New「柔軟な働き方選択制度等コース」

令和7年10月1日の改正法施行に伴い、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)の制度が新しくなります。

●「柔軟な働き方選択制度等」の規定例(リンク①)

●「有給の子の看護等休暇制度」の規定例(リンク②)

※法を上回る有給の子の看護等休暇制度の整備については、令和7年10月1日以降に規定する必要があります。また、申請年度において休暇制度の対象となる小学校第3学年修了までの子を養育している雇用保険被保険者がいることが必要となります。

※利用期間延長加算を申請される場合は、令和7年10月1日以降に、利用期間の延長の規定を行う必要があります。

【経過措置】

R7.9.30までに「柔軟な働き方選択制度等」の制度利用を開始した事業主については、以前のR7年度要領の対象となります。

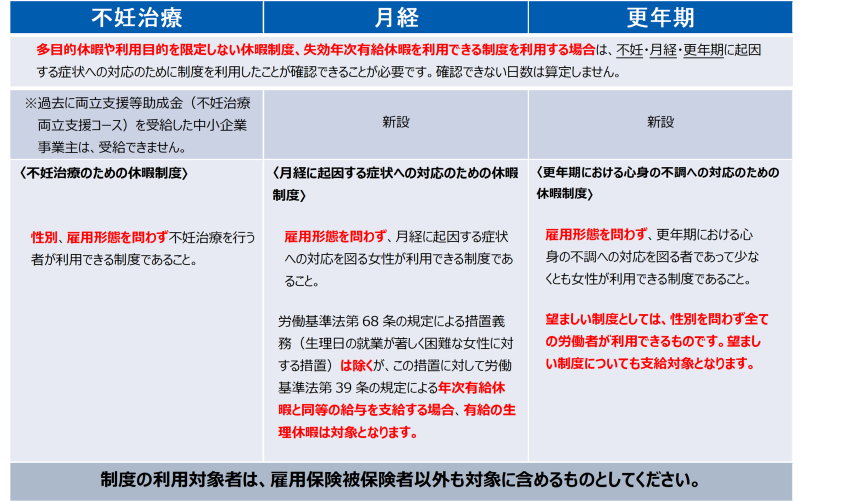

不妊治療、月経、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に助成金を支給します。

・各制度について、注意点をご確認ください。

※その他、疑義が生じた場合に必要に応じ、書類の提出を求めることがあります。

(例:不妊治療を行うための病院の受診日、必要な治療期間、受診した病院名が確認できる書類

医師等が交付する証明書類、診断書、医療費の領収書、不妊治療カード等)

各種リーフレット

●両立支援等助成金の制度変更点(令和6年12月以降)[PDF:470KB]

●2024年度 両立支援等助成金リーフレット[PDF:1MB]

●令和6年度 両立支援等助成金制度変更点[PDF:751KB]

申請先・申請方法について

申請先

〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎5階

(電話)089-918-0011

申請方法

郵送による受付も行っています。郵送事故を防ぐため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により送付をお願いします。申請期限までに到達していることが必要です。

原則として提出された書類により審査を行いますので、書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください。

なお、ご持参による受付も引き続き行っています。

【この記事に関するお問い合わせ】

愛媛労働局 雇用環境・均等室 助成金コーナー

〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎5階

(電話)089-918-0011