- 兵庫労働局 >

- 各種法令・制度・手続き >

- 労働基準・労働契約関係 >

- 労働時間 >

- 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

リーフレットはこちら(クリックするとPDFファイルが開きます)

●労使協定の締結

次のすべての事項を、各事項に関する説明に適合するよう労使協定において定めてください。

1 対象労働者の範囲

法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があ

ります。

労働した期間が下記2の対象期間より短い労働者については、割増賃金の支払を要する場合

があります。

2 対象期間及び起算日

対象期間は、1箇月を超え1年以内の期間に限ります。

対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合に限り、当該期間の起算日も必要です。

3 特定期間

上記2の対象期間中の特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができますが、こ

の特定期間は、連続して労働させる日数の限度に関係があります。

なお、対象期間の相当部分を特定期間とすることは法の趣旨に反します。

4 労働日及び労働日ごとの労働時間

労働日及び労働日ごとの労働時間は、上記2の対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が

40時間を超えないよう、また、下記に示す「●労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限

度」に適合するよう設定しなければなりません。

また、特定した労働日又は労働日ごとの労働時間は任意に変更することはできません。

なお、労働日ごとの労働時間は、上記2の対象期間中のすべての労働日及び労働時間をあらか

じめ労使協定で定める方法のほか、対象期間を区切って定める方法があります(下記●労働日及

び労働日ごとの労働時間の特定の特例。)。

5 労使協定の有効期間

労使協定そのものの有効期間は上記2の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1

年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには対象期間と同じ1年程度とすることが望ま

しいものです。

●労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度

労働日及び労働日ごとの労働時間に関しては、次のような限度があります。

1 対象期間における労働日数の限度(対象期間が3箇月を超える場合に限ります。)

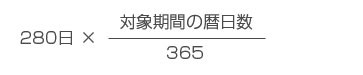

対象期間における労働日数の限度は、1年当たり280日です〔対象期間が3箇月を超え1年未

満である場合は、次の式により計算した日数(端数切り捨て)です。〕。

ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、 旧協定の対象期間について1年当

たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数です(対象期間が3箇月

を超え1年未満である場合は、上記と同様に計算した日数です。)。

(1)事業場に旧協定〔対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間として定める

1年単位の変形労働時間制の労使協定(そのような労使協定が複数ある場合においては直近の

労使協定)をいいます。〕があるとき。

(2)労働時間を次のいずれかに該当するように定めることとしているとき。

イ 1日の最長労働時間が、旧協定の1日の最長労働時間又は9時間のいずれか長い時間を超

える。

ロ 1週間の最長労働時間が、旧協定の1週間の最長労働時間又は48時間のいずれか長い時

間を超える。

(例) 対象期間が1年である旧協定が1日の最長労働時間9時間、1週間の最長労働時間48時間、労

働日数260日であったところ、今回、対象期間を1年、1日の最長労働時間を10時間とするの

であれば、労働日数の限度は259日。

2 対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度

1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。ただし、対象期間が

3箇月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。

(1) 労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下

(2) 対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の

初日で数えて3回以下。

3 対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度

対象期間における連続して労働させる日数の限度は、6日です。

特定期間における連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保できる日数です。

●労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例

対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して、労働日及び労働日ごとの労働時間を定めることができます。

この場合、

1 対象期間が始まるまでに、労使協定において、具体的な労働日及び労働日ごとの労働時間の

代わりに次の事項を定めてください。

(1)最初の期間における労働日及び労働日ごとの労働時間

(2)(1)の期間以外の各期間における労働日数及び総労働時間

2 上記1の(2)の各期間の初日の30日以上前に、当該各期間における労働日及び労働日ごとの労

働時間 (ただし、上記1の(2)の労働日数及び総労働時間の範囲内でなければなりません。)を過

半数労働組合又は労働者過半数代表との同意を得て書面で定めてください。

●労働基準監督署長への届出

労使協定を締結した場合は、所定の様式(労働基準法施行規則様式第4号)により所轄労働基準監督署長に届け出てください。

労働基準法施行規則様式第4号

●割増賃金の支払

労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金のほか、下記1の労働者に対しては、下記2の労働時間についての割増賃金を同法32条の4の2の規定に基づく割増賃金として支払わなければなりません。

1 対象労働者

1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間〔以下(実労働時間)といいます。〕が

対象期間より短い労働者(対象期間の途中で退職した者や採用された者、配置転換された者な

ど)であって、実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働したもの。

2 割増賃金の支払を要する労働時間

途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点

(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)で、次のように計

算した時間です。

●育児を行う者等に対する配慮

育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。