- 群馬労働局 >

- 各種法令・制度・手続き >

- 労働基準(労働時間・休日、有給休暇、賃金等) >

- 裁量労働時間制について

裁量労働時間制について

労働時間・休日・休暇に関する事項のあらまし[裁量労働制]

本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。

8.裁量労働制

裁量労働制とは、行う業務の性質上、業務の遂行の手段や時間の配分などに関し、使用者が具体的な指示をしない制度です。

裁量労働には特定の専門業務についての裁量労働制(専門業務型裁量労働制)と事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務についての裁量労働制(企画業務型裁量労働制)の2種類があります。

■専門業務型裁量労働制(第38条の3)■

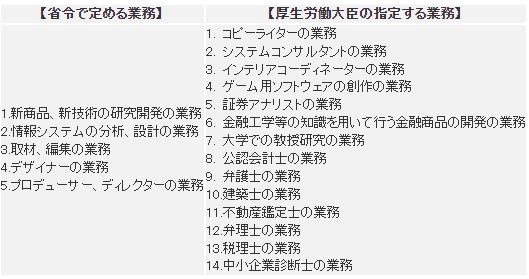

(1) 対象業務

業務の性質上、その遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務遂行手段および時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な対象業務として、次のものが定められています。

(2) 対象者

(1)の業務を遂行する専門性を有する者であれば、制限はありません。

(3) 適用事業場

制限はありません。

(4) 導入要件

過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定めます。

- 対象業務

- 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと

- 1日のみなし労働時間数

- 協定の有効期間

(労働協約による場合を除く。3年以内とすることが望ましい。) - 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置

- 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置

- 5.及び6.の健康・福祉確保措置、苦情処理措置として講じた労働者ごとの措置の記録を協定の有効期間中及び期間満了後3年間保存すること

(5) 届出義務

労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

■企画業務型裁量労働制(第38条の4)■

企画業務型裁量労働制とは、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務を行う労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする制度です。

(1) 対象業務

次のような業務が対象となります。

- 事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項または当該事業に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画についての業務

- 企画、立案、調査及び分析の業務

- 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断される業務

- 企画・立案・調査・分析という相互に関連しあう作業を、いつ、どのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務

(2) 対象者

知識、経験等を有する者で、本人の同意が必要です。

対象者の範囲は、上記(1)の対象業務に従事する者に限られ、すべてのホワイトカラーが含まれるものではありません。

(3) 対象事業場

(1)の対象業務が存在する事業場です。

(4) 導入要件

労使委員会で、次の事項を委員の5分の4以上により決議し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

- 対象業務の具体的な範囲

- 対象者の具体的な範囲

- 労働したものとみなす時間

- 健康、福祉を確保する措置

- 苦情処理に関する措置

- 本人同意の取得および不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置

- 決議の有効期間(3年以内が望ましい)

- 企画業務型裁量労働制の実施状況の記録を保存すること

(5) 労使委員会

労使委員会は、企画業務型裁量労働制に関する事項を調査審議することを目的とする委員会で、次の要件を満たす必要があります。

- 委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること

- 議事録を作成し、3年間保存すること

- 議事録を作業場への掲示等により労働者に周知していること

- 委員会の召集、定足数、議事その他委員会の運営について必要な事項を定めた運営規定を作成すること

- 4の規定の作成、変更について、委員会の同意を得なければならないこと

- 委員会の委員であることなどを理由として不利益な取り扱いをしないようにすること

(6) 定期報告

労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署長に届け出るとともに、その後も定期的(6カ月以内ごとに1回)に、「(4)導入要件」の4.の健康、福祉を確保する措置の実施状況等を所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。