- 群馬労働局 >

- 各種法令・制度・手続き >

- 安全衛生関係 >

- 群馬労働局 STOP!転倒災害プロジェクト

群馬労働局 STOP!転倒災害プロジェクト

群馬労働局 STOP!転倒災害プロジェクト

群馬労働局管内における労働災害による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)は、長期的には減少傾向にありましたが、近年は増減を繰り返しています。

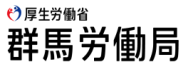

この死傷者数を事故の型別に分類すると「転倒災害」が最も多く、特に平成26年は大幅に増加し、全体の27.6%を占める結果となりました。

そのため群馬労働局では平成27年1月29日~12月31までの期間「群馬労働局 STOP!転倒災害プロジェクト2015」を立ち上げ、転倒災害防止の推進を図り、その結果、平成27年は平成26年と比較すると24.3%と大幅な減少となりました。

しかし、依然として全死傷者数に対する転倒災害の占める割合が高率で推移していることから、平成28年からは期限を設けず継続的に「群馬労働局 STOP!転倒災害プロジェクト」として、転倒災害防止を優先課題として取組みを強化しています。

転倒災害とは?

転倒災害とは、人がほぼ平面上で転ぶ場合をいい、つまずき又はすべりにより倒れた場合等をいいます。

転倒災害の原因は?

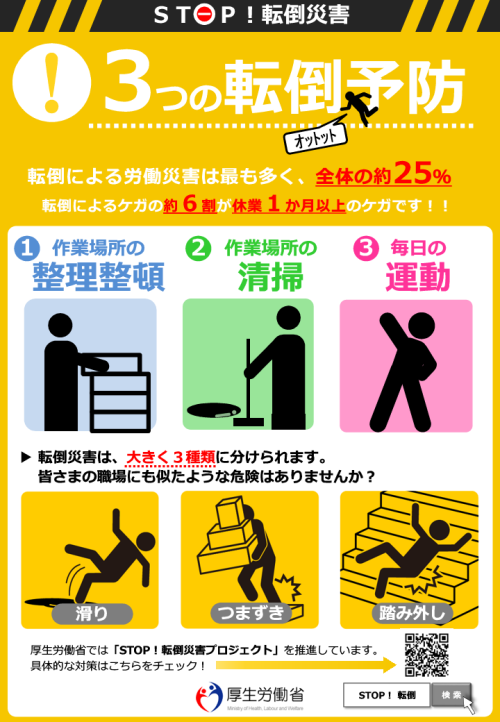

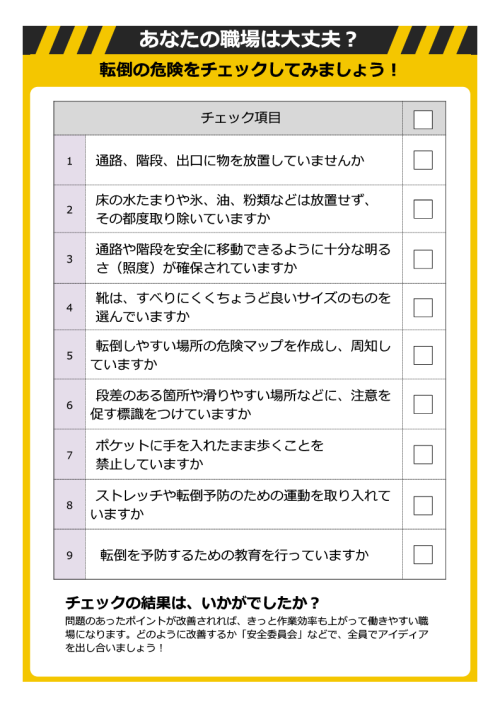

転倒災害を防止するには?

(参考資料)

群馬労働局「STOP!転倒災害防止プロジェクト」実施要綱

群馬労働局作成リーフレット「STOP!転倒災害」 (PDF:890KB)

厚生労働省ホームページ「転倒災害防止対策」

啓発資料やリーフレット、動画が掲載されています。

職場のあんぜんサイト「STOP!転倒災害プロジェクト」特設サイト

群馬労働局作成リーフレット「STOP!転倒災害」 (PDF:890KB)

厚生労働省ホームページ「転倒災害防止対策」

啓発資料やリーフレット、動画が掲載されています。

職場のあんぜんサイト「STOP!転倒災害プロジェクト」特設サイト

- ●転倒災害を防ぐための対策や好事例の紹介

- ●転倒防止に有益な保護具などの紹介

- ●転倒災害の知識を養うためのセミナー、教育用教材の紹介